婚姻届はおふたりが夫婦になることを公的に認めてもらうもの。婚姻届を提出することで、新しくおふたりの戸籍が作られます!

記入ミスや必要書類の不備などにより、希望日に婚姻届を提出できないといったトラブルは防ぎたいですよね。そのために、婚姻届に必要な書類や事前準備、婚姻届の書き方などを詳しく解説していきます!

ぜひ、最後まで目を通しておふたりの記念となる日に正しくスムーズに提出できるよう一緒に準備をしていきましょう♡

目次

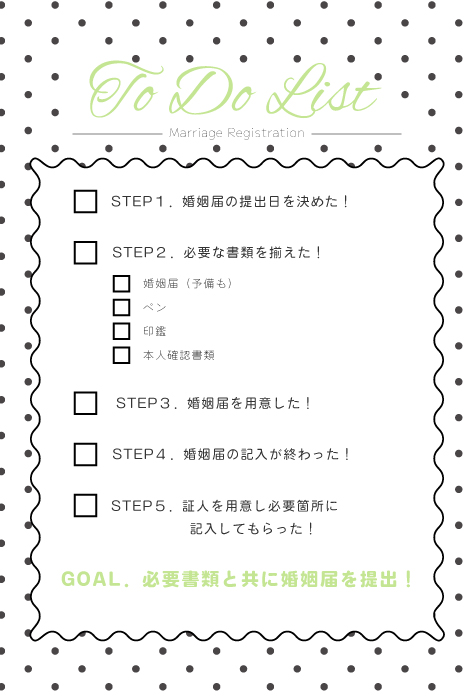

1. 婚姻届を提出するまでの流れをチェックリスト形式で確認

婚姻届を提出し受理されるまでの流れをチェックリスト形式にしてみました!必要なものも記載しているので、これで流れを網羅できちゃいますよ。

いつでも確認できるよう、画像を保存しておけば安心♡

STEP1.婚姻届の提出日を決める

婚姻届提出にかかる準備は約1~2週間ほどです。

希望する結婚記念日が決まっている場合は逆算し、余裕をもって準備をしていきましょう。

結婚記念日いつにする?

婚姻届の受理日は、多くのカップルにとっての記念日となります。おふたりにとって大切な日になるので、どの日に提出するかは悩みどころですよね。

結婚記念日には下記のような日を選ぶカップルが多いようです♡

・付き合い始めた日

・どちらかの誕生日

・イベントや行事のある日(クリスマス・いい夫婦の日・年末年始・ゾロ目など)

・結婚式当日

・縁起のいい日(大安・友引、一粒万倍日、天赦日など)

婚姻届が受理された日=婚姻成立日になる

婚姻届を提出し受理されれば婚姻が正式に成立します。

提出日ではなく受理された日が婚姻成立日となるため、万が一の不備や日付をまたいでの対応となってしまった場合は、希望する記念日からずれてしまう可能性があります。

また、人気な日には混雑が予想されるため、時間に余裕を持ち役所へ向かいましょう。

STEP2.必要な書類を揃える

必要書類としては、身分証明や戸籍謄本、そして印鑑などが挙げられます。特に本籍が遠方の場合は、戸籍謄本や住民票を早めに用意しましょう。

婚姻届けの用紙

婚姻届は、役所の戸籍を扱っている部署へもらいに行くカップルが多いようです。他にも婚姻届を用意する方法があり、詳しくは次の章の「STEP3. 婚姻届を用意する」で紹介しております♡

印鑑

印鑑についてはシャチハタやゴム印などは避けましょう。訂正印や捨印は任意にはなりましたが、押す場合は、「朱肉を使う正式な印鑑」を準備しましょう。朱肉を使う印鑑であれば、実印・銀行印・認印などどれでも大丈夫です!

記入後の修正が発生する場合も考慮し、提出する際にも持っていくと安心です。

ペン

黒色の油性インクのボールペンや万年筆が無難です。消せるボールペンは使用不可ですので、気をつけてください。

本人確認書類

本人確認書類は一点で用意できる書類以外は二点以上必要になるため、忘れずに所持しましょう。

<一点で本人確認が可能な書類>

パスポート・運転免許証・マイナンバーカード・国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書・身体障害者手帳

<二点以上で本人確認が必要な書類>

保険証、年金手帳、顔写真が貼られていないマイナンバー通知カードなど

戸籍謄本は不要になったけど「本籍地」や「筆頭者氏名」が分からない場合

今まで必要だった戸籍謄本が2024年3月1日から不要になりました。しかし、婚姻届には本籍地を記載する欄があります。本籍地がどこに置いてあるか分からない場合は「戸籍謄本で確認」または「本籍地が記載された住民票の発行」をする必要があります。

まずはご家族に聞いてみましょう!

万が一、誰も覚えていない場合は「本籍地の記載されている住民票」を発行することで、本籍地が分かります。住民登録のある市区町村の役所や、マイナンバーカードがあればコンビニから発行することができますよ♡

また、「筆頭者氏名」も必要になるためこれも「筆頭者氏名が記載されている住民票」を発行すれば確認することができます。

STEP3.婚姻届を用意する

婚姻届を用意する方法を3つご紹介します♡

役所で戸籍を扱っている部署へ婚姻届を貰いに行く

どの市区町村の役所でも頂けます。国が発行している正式な婚姻届ですので、確実に提出するなら役所発行のものを用意しましょう。書き間違えた場合や下書きで使用できるよう2~3枚ほど貰っておくと安心です。

インターネットからテンプレートをダウンロードする

最近は様々な婚姻届のデザインがあります。おふたりらしいデザインの婚姻届を使用することでオリジナリティーが溢れ思い出にも。

一方で、役所が公的に発行している婚姻届以外のものに対応していない場合があります。必ず提出先の役所に確認してから、デザインありの婚姻届を準備しましょう。万が一に備え、役所でもらえる婚姻届に記載したものも用意しておくといいですよ♡

また、必ずA3サイズで印刷しましょう。誤って小さいサイズで印刷した場合は受理されないので気をつけてください。

雑誌の付録についている婚姻届を利用する

ウエディング雑誌に婚姻届がついている場合があります。かわいいデザインのものが多くそれらを利用する方もいらっしゃいます。1枚しか付いていないため、下書きをしてから記入するようにしましょう。

こちらも役所によっては受理されない可能性があるため、万が一に備えて役所でもらえる婚姻届も一緒に準備しておくと安心ですよ♡

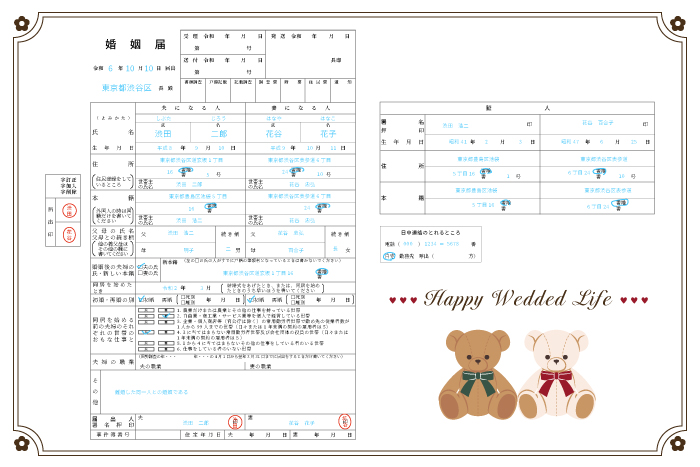

STEP4.婚姻届に記入しよう(婚姻届の書き方を詳しく解説◎)

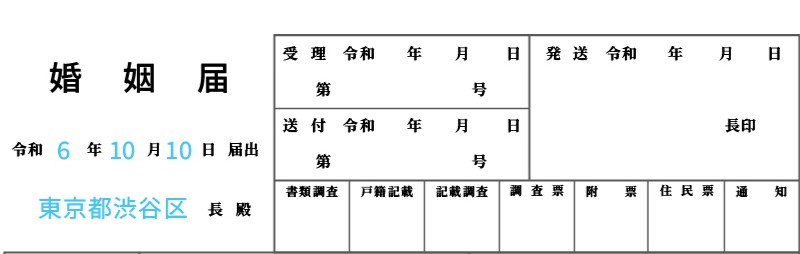

①届出日・届出先

届出日:婚姻届を提出する日を記入しましょう。休日や夜間に提出した場合は、書類に不備がなければ受理されるため、基本的に「届出日が婚姻成立日」になります。

届先:提出する市区町村を記入してください。婚姻届の提出は、365日24時間受付けていますが、必ず提出する役所のホームページで受付可能時間を確認してから提出しに行きましょう。

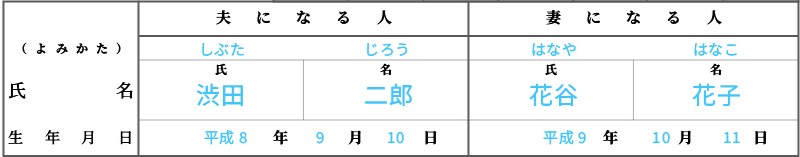

②氏名・生年月日

氏名:戸籍謄本に記載されている漢字やふりがな正確に書き写してください。旧字体の場合は旧字体で記載しましょう。

生年月日:欄が小さいので見逃しがちですので、書き忘れないようにしましょう。生まれた年は、西暦ではなく「元号」で記入してください。

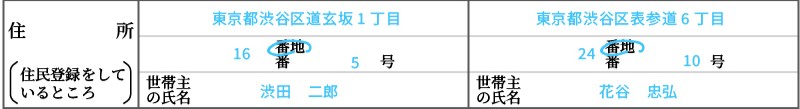

③住所・世帯主の氏名

記入する欄が小さいのですが、住民票やマイナンバーカードに書いてある住所をそのまま記載しましょう。必ず略さずに書いてください。

婚姻届と転入届を同時に提出する場合:一般的にはおふたりが住む新住所を記載します。しかし、自治体によって異なるため事前に確認しておきましょう。

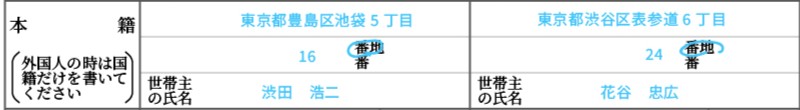

④本籍・筆頭者の氏名

戸籍謄本か本籍・筆頭者が記載されている住民票を見てその通りに記入しましょう。

国際結婚の場合:どちらかが外国人の場合は、本国名(英語など)生年月日は西暦、本籍は国籍(国名のみでも大丈夫)を記入してください。もし、日本で住民登録をしている場合は住民票に記載されている住所を記入してください。

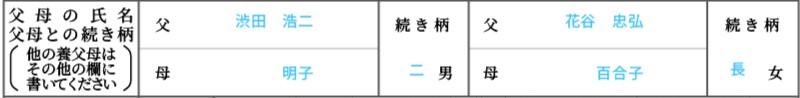

⑤父母の氏名・父母との続き柄

基本的にはご両親の名前を正しく記載すれば大丈夫です。亡くなっている場合にも記入は必要です。

離婚している場合:離婚後の氏名を記入してください。

再婚している場合:現在の氏名を記入してください。

続き柄:長男長女は「長」を、次男次女は漢数字の「二」、それ以降も「三、四、五…」と長男長女以外は漢数字を。

⑥婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍

結婚後に名乗る苗字を、夫か妻のものどちらかにチェックを入れます。選んだ方の氏が新しい戸籍の筆頭者になります。筆頭者は後から変更ができないため、よく話し合ってください。新本籍は、おふたりの新居か、どちらかの実家の住所など、おふたりで新しい本籍を決めることができます。

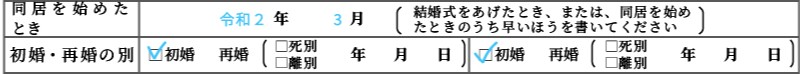

⑦同居を始めたとき・初婚・再婚の別

結婚式を挙げた年月か、同居を始めた年月の早い方を記入しましょう。結婚式も同居もしていない場合は空欄にして、下のその他欄に「同居も結婚式もしていない」と記載しておきましょう。

初婚か再婚かのチェックも忘れずに!

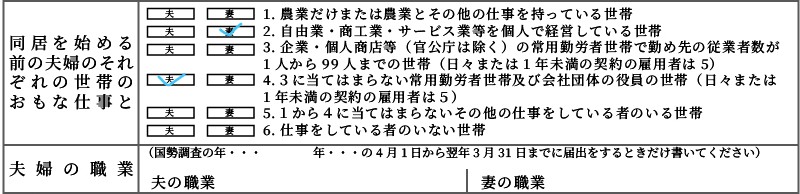

⑧同居を始める前の夫婦のそれぞれの世帯の主な仕事と・夫婦の職業

同居または結婚前の職業にチェックをいれます。

一人暮らしをしていた:自分の職業にチェック

実家で暮らしていた:世帯主の職業をチェック

国勢調査は5年に一度行われています。直近だと2025年4月1日~2026年3月31日の間に実施されます。この期間に提出される方は、厚生労働省の「職業例示表」から該当する「番号」または「職業分類名」を記載してください。

⑨その他の欄

必要がある場合のみ記入しましょう。

⑩届出人

必ず夫婦本人がそれぞれ、旧姓の氏名を戸籍謄本通りに記入してください。押印は任意となっています。もし押す場合は、シャチハタやゴム印は使用しないよう気をつけてください。

⑪証人

証人欄には証人本人の署名が求められます。必ず証人自身が書けるように日程を調整しておきましょう。住所や氏名の書き方を間違えると無効になる場合もあるため、慎重に記入してもらうことが大切です。

証人となる人は成人であれば親族でも友人でも問題ありません。証人の場合も押印は任意になります。

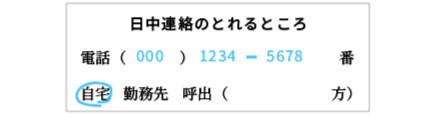

⑫連絡先

提出した書類に不備があった際に、日中など確実に連絡が取れる電話番号を記入しましょう。

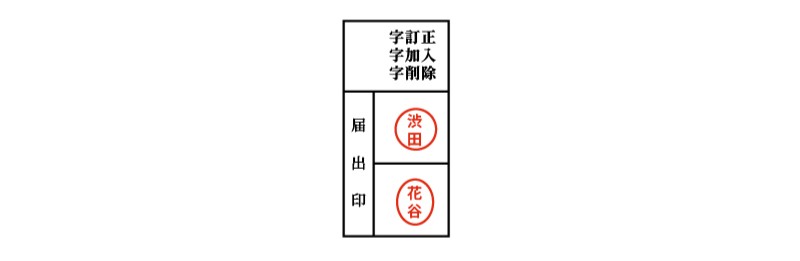

枠外にある届出印

軽微な誤字や記入漏れなどは、あらかじめ捨印を押しておくと役所の方で訂正してもらうことができます。もし、枠内の記入にミスがあった場合は、二重線で消し、余白に正しい情報を書き直してください。現在は押印が任意になったため、二重線のみでも大丈夫です。

STEP5.証人を用意し必要箇所に記入してもらう

婚姻届には証人として成人2名の署名が必要です。一般的にはご両親にお願いすることが多いよう。もちろん兄弟や友人など大切な人にお願いをしましょう。

必ず本人に記入してもらえるよう、スケジュールはあらかじめ合わせておくとスムーズ!

GOAL.必要書類と共に婚姻届を提出

提出先は本籍地のある市区町村役所か、現在住んでいる市区町村役所のどちらかになります。郵送による提出を認めている自治体もあるため、遠方で直接持参が難しい場合は事前に相談するとよいでしょう。

婚姻届は24時間365日いつでも提出を受け付けていますが、役所によっては夜間受付が休日扱いとなって受理が翌開庁日になる場合があります。

2. 必要な場合は「婚姻受理証明書」を貰う

婚姻届受理証明書は婚姻届の提出直後、または後日窓口で申請することで交付してもらえます。新しく戸籍を作るのには1週間前後の時間がかかります。その間、戸籍謄本の発行ができないため、代わりに「婚姻届受理証明書」が発行されます。

必要事項のみが記載された証明書タイプのものと、上質紙を使用した「賞状タイプ」のものがあり、後者は入籍の記念として発行する人も多いようですよ!

婚姻届が受理された後の手続き

婚姻届が受理された後は、1週間前後で新戸籍が作成されます。完成した戸籍謄本を使って、各金融機関や役所の手続きに取りかかる流れが一般的です。

婚姻届を提出後、すぐに名義や住所変更を行う場合は、住民票の代わりに「婚姻受理証明書」を使用することができますよ!

住所・新居変更の関連手続き(転入届など)

新居への引っ越しがある場合、転入届や転出届は14日以内など期限が決まっていることがあります。運転免許証の住所変更や車のナンバー変更なども早めに行うことが望ましいです。予定が立て込んでいる時期こそ、タイムスケジュールを作り、余裕をもって済ませましょう。

3. 特別なケースの対応(国際結婚・再婚・未成年での結婚)

通常の結婚以外のパターンで結婚する場合、それぞれの気をつけるポイントをまとめました!

国際結婚の場合

外国人の配偶者だった場合、本籍の欄には本国名、生年月日は西暦を記入しましょう。本籍も国名だけで大丈夫ですが、日本で住民登録をしており、住民票がある場合は住民票にある住所を記載します。

また、必要書類や手続きなどが通常と異なる場合があるため、必ず役所や外国大使館・領事館へ確認をしましょう。

離婚した相手と再婚する場合

一度離婚した相手と再婚する場合は、その他の欄に「離婚した同一人との婚姻である」と記載しましょう。

未成年者が婚姻届を提出する場合

2022年から成人年齢が18歳に引き下がると同時に、婚姻可能年齢が男女ともに18歳になったため未成年同士での結婚ができなくなりました。しかし、2022年4月1日時点で16歳以上18歳未満の女性は、親もしくは養父母の同意があれば婚姻届の提出が可能です!その他欄にご両親本人からの自署を頂いてください。

4. 4. まとめ

婚姻届は、夫婦としての第一歩となる大切な手続きです。

確認するポイントが多く不安もあるかもしれませんが、しっかりと事前準備をすることでトラブルを防ぐことができますよ♡必要書類や戸籍情報や印鑑の準備などを早めに行うが吉です。

クラフツマンパーク一同おふたりの幸せな新生活がスムーズに進められるよう応援しています♡

結婚式の準備を始めるおふたりにおすすめの記事↓